授業中に居眠りしながらテストで100点を取る方法

タイトルは釣りだ。95点ぐらいしか取れない。ごめんな。

対象は中学校の定期テストから各大学の二次試験です。大学院の入試テストは専門的すぎるから使えません。資格試験の一部には使えるテクニックです。

高校に入学した直後は512人中497位の成績でしたが、この方法を使って2年生の夏休みに50位に、最高位は5位まで向上しました。まぁ証拠はないんだけど。

結論を先に。

- 授業をちゃんと受けましょう

- 定期テストで自分をテストしましょう

- 勘違いを修正しましょう

- 最初にすること

- 教科書だけで学習するためにどうするか?

- ここまでのまとめとやることリスト

- 学校で授業中にやること

- そして定期テストがやってくる

- できる・できないを判定する能力と問題を作る能力について

- メンタルトレーニングについて

- 能力を得たあなたがやるべきこと

- お父さんとお母さんたちへ

- 終わりに

勘違いを修正しましょう

テストの点数です。中学校・高等学校の定期テストや大学入試模擬試験、そして大学入学試験の点数のすべてです。

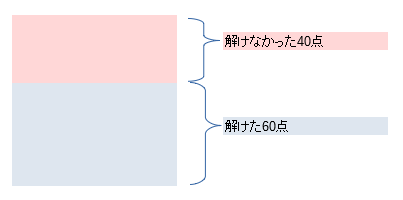

100点満点のテストで60点を獲得した場合によくある勘違いです。

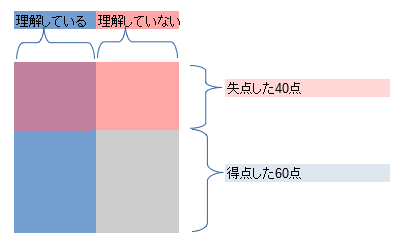

これは正確ではありません。勘違いを修正しましょう。4色に分類します。

テストの結果を4色に分類しましょう

「解けた」が「得点した」に変わりました。青・赤・紫・灰のそれぞれの特徴を確認します。

青の問題の特徴

問題の意味が分かり、解き方も知っています。そして、今回は正答しました。

赤の問題の特徴

問題の意味が分からないか、解き方がわからないか、その両方です。今回は誤答しました。

紫の問題の特徴

問題の意味が分かり、解き方も知っています。そして、今回は誤答しました。

灰色の問題の特徴

問題の意味が分からないか、解き方がわからないか、あるいはその両方です。今回は正答しました。 (超レアケースなので無視してもよいです)

よくある勘違い

「間違えた問題を重点的に復習しよう!」これは勘違い。間違えた問題は紫と赤です。紫の問題はすでに解き方が分かっていますから、再び解き方の練習をしても誤答を防ぐ効果がありません。無駄です。

赤の問題は学習したはずなのに解き方が理解できていません。理解せずに解くには問題と解答を暗記するしかありません。無駄かつ非効率な方法の上、完全に同じ問題が出ないと役に立ちません。

「正答した問題は理解の現れ!」これは勘違い。青の問題はそうですが、紫の問題は、基礎を理解して解法を知っていても誤答する場合です。誤答しても題意を理解していることがあります。

何色の問題が重要なのか?

最も重要なのは紫の問題です。その次に青の問題。灰色の問題はちょっと気になって、赤の問題は完全に放置すべきです。むしろ長所。伸ばしていこう。

紫の問題が最も重要な理由はシンプルです。

次回も間違えるから

です。解き方がわかっている問題を誤答したのです。敗北を認めましょう。

青の問題はその次に重要です。なぜなら、次回は紫の問題になるかもしれないからです。特に「以前は紫の問題だった」なら最優先で疑うべきです。

赤の問題がほとんど重要でないのは、弱点どころか長所だからです。

解けない問題を"解けない問題と知っていること"は長所

です。

テストには制限時間があります。解けない問題を素早くスキップすることと、青や紫の問題を素早く回答することは同じ価値を持ちます。解く訓練と諦める訓練は同じ価値です。時間に余裕ができると、赤の問題を青の問題に変えるチャンスも生まれます。

逆に、問題に取り掛かったときには青の問題だと思っていたのに、結果的に赤の問題になると最悪です。解けそうと思ったものの、そもそも解く知識がなかった場合です。これは絶対に避けなければなりません。問題を見たら速やかに「無理ィ!」と判断できるようになりましょう。

灰色の問題はほぼ赤の問題と思って対策しましょう。余談ですが、灰色を青と勘違いしたままだと「小学校の頃はいつも100点だったのに、中学では平均点ぐらい、高校では赤点ばかり」ということになります。楽観も大切ですが、勘違いのままではいけません。

4色に分類したら、色別に対策をしましょう。

紫の問題は、次回も正答する気満々で臨んでミスするはずです。

- ミスした原因究明と再発防止

- それでも再びミスした場合のフォロー

を行います。

青の問題は、紫の問題ではないことを確定させましょう。

- 問題を見て解けると確信した理由を説明できるか

- 確信から解答への過程でミスを排除したか

を行います。

赤の問題は、解けないことを確定させるまでのスピードが大切です。

- 解けるか解けないかを瞬時に正確に判断する

- 解けるとしても時間が足りるか判断する

の2つです。

これらの攻略に必要な能力は3つです

- できるかできないか、を正確かつ高速に判断する能力

- 解答に至る方法を正確に適用する能力

- 自己分析を精密に行ってミスの原因や長所と短所を発見する能力

この能力を高める訓練をすると、色分けの精度も同時に上がります。

最初にすること

~定期テストの見直し~

まず、採点済みの過去の定期テストを見直しましょう。いろんな教科のテストを全部見てください。捨ててしまった人はできないので次の項「~教科書の読み直し~」へどうぞ。すごくもったいないので次からは捨てないでください。

やることは問題の色分けです。

間違えた問題を赤と紫に分類することと、問題を理解しているのに正答と誤答に別れた青の問題と紫の問題の分類です。過去の自分にとっての紫・青・赤に問題を分類してください。すると教科を横断した特徴や、特定の教科にしか現れない特徴を発見できます。

例えば私の場合は、数学の計算問題が紫の問題でした。計算能力は足りていました。「計算なんて簡単だから慎重にやらなくても正答できる」という先入観によって油断が生じて計算ミスが発生します。さらに「正答のはず」という思い込みで目の前の誤答が発見できません。残り時間ギリギリになって誤答を発見しても「正答なのに誤答だと勘違いしているのではないか?」と疑心暗鬼になって誤答を正答に修正できずに終わります。対策として、計算問題に臨む時は意識的に「数秒の慎重さ」を追加することで修正しました。英単語の意味を答える問題のような、単に知識を問われる他の教科の問題も同様の弱点を持っていました。

私は地理にも紫の問題がありました。鉄鉱石の生産量が最大の国をオーストラリアと覚えていても、2番目・3番目・4番目……となると難易度が上がっていきます。鉄鉱石は3位まで覚えていて、ダイヤモンドは1位と2位だけ、とうもろこしは4位まで、などと覚える深度がバラバラだったのです。するとテスト中に自信をもって「これは分からん!」と断言できなくなります。正答できそうで誤答になりそうな精神状態で回答するので、回答に全く自信がありません。対策として、覚える深度を統一しました。紫の問題の一部を積極的に赤の問題に変えてしまうことで、残った紫の問題は青の問題になります。

私は基礎と基礎を結びつけて応用するのが得意でした。得意でしたというより普段から特別に訓練していたので出来るのが当たり前でした。教科書の内容から問題を作る訓練です。定期テストレベルであれば作ることができました。対象範囲が半年程度なので、それなりに問題が作れれば先生の作る問題とさして変わらないものが作れました。

問題の色分けをして自分だけの特徴を把握すると、次回の問題の色分けの精度が上がります。すると新たな自分だけの特徴を発見できるようになります。だから過去の定期テストは何度見直しても新たな発見があります。

~教科書の読み直し~

恥ずかしがらずに小学校の教科書から高校まで流し読みしましょう。「え?マジ?知らんかった!」とか「あれ?そうだっけ?」と思ったら要注意です。そのページの内容を前提とした別の分野でつまづく原因です。確実に修正しましょう。

教科書のどことどこに関連があるかが重要です。まず、答えから示します。数学の例です。学習系統図でネット検索するとたくさんみつかります。英語や社会も同じような積み重ねの性質があります。 この系統図は学校の先生や塾の講師は全員が知っています。遠慮なく聞きましょう。

篠崎の個別指導塾 学習塾【英才個別学院 篠崎校】学習系統図とは?? | 江戸川区篠崎エリア 実績抜群の個別指導塾 学習塾|英才個別学院 篠崎校 より引用しました。

全体を見ると細かくて難しそうですが、大した複雑さはありません。ファイナルファンタジーの魔法系統や、ポケモンの強弱相関図に比べれば簡単なものです。

テストの得点が低い分野は、その基礎となる分野の理解不足が原因です。基礎をしっかり理解しているのに得点が伸びない分野は「あなただけが本質的に不得意な分野」なので、定期テストの色分けを行って自分の特徴を分析しましょう。

多くの場合、授業では終わったことになっているものの、まだ理解できていないページがあるはずです。まさにその分野が「定期テストで100点を取れない原因」です。すでに遅れた学習を、どうやって授業に追いつかせればいいのでしょうか?

遅れたままでいい

これがこの記事の主張です。数百人がほぼ同じ授業を受けて、3年間ずっと授業と同じペースで学習が続くほうが異常なのです。遅れるのが当たり前です。ではどうすればいいのでしょうか。

教科書だけで学習できるようにする

単純かつ強力な方法です。教師は困った時に利用するだけでよいのです。自分のペースで学習するほうが周りに合わせるコストが掛かりません。もし個別指導の塾に通うお金があるなら、講師は積極的に利用しましょう。

教科書だけで学習するためにどうするか?

自分が先生になれば解決です。様々な生徒に対応する名教師になる必要はありません。自分だけにとって都合のいい先生になるのは簡単なことです。

先生は3つのことができます。

- 理解できていないところを探し出す

- 理解に必要な前提知識と新しく理解するべき内容を把握している

- 理解のヒントになる説明ができる

1番めは定期テストの色分けができれば十分です。2番めは学習系統図を入手すれば解決します。3番めは教科書そのものですから日本語の読解力を身につければ済みます。

しかし定期テストは1年に数回しかありません。自分で勝手に不定期テストを開催しましょう。回数が多いほど有利です。

学習系統図は単元と単元の関係ですが、単元の内部の細かい系統図は少し専門的になります。教科書ガイドと呼ばれる参考書に詳しく書いてあります。系統図を詳しく知りたい場合は入手しておくと有利です。

自分で勝手に不定期テストを開催するには、教科書から問題を作る能力が必要です。この能力は教科書の難しさとは関係がありません。あなたが高校生なら中学生のころの定期テストを、中学生なら小学生のころの定期テストを用意してください。そして教科書と定期テストを見比べて「問題を作った人は教科書のどのページの内容を使って問題を作ったか」を分析してください。1ページとは限りません。複数のページの内容を組み合わせている可能性もあります。

やってみると意外に難しい作業です。初めのうちは「富士山の高さは3776mです→富士山の高さは何mでしょう?」のような平易な問題しか作れませんが、繰り返し練習すればだんだん高度な問題が作れるようになります。

ここまでのまとめとやることリスト

- 定期テストを色分けできるようになろう。高い精度で分類しよう。

- 色分け結果から自分の特徴・個性・能力を把握しよう。そして作戦を立てよう。

- 先生はいらない。自分で自分の先生になろう。

- 学習系統図と教科書ガイドは便利。入手しておこう。

- 教科書から問題を作る能力を身に着けよう。

学校で授業中にやること

その1

中学校と高等学校の授業は50分あります。まず前半45分と後半5分に分けてください。慣れないうちは30分と20分に分けても構いません。

45分は「今日の授業の対象のページの内容を使って問題を作成する」訓練をしてください。問題作成の能力は常に訓練が必要です。

学習の遅れが分かっていて今日の授業が理解できないことが確定している場合は、授業を無視してください。分からない授業を聞いても無駄だし苦痛です。学習系統図で基礎となる分野を確認し、もっと前のページあるいは前の学年のページを読んでください。授業中に堂々と関係ないページを読むのは勇気がいりますが、大丈夫です。

先生「今日の授業は77ページの図形の相似だ!ちゃんと開け!」

『私は図形の相似を理解するために必要な"図形の合同"を理解できていません。ですからまず図形の合同を理解するために教科書の該当ページを読んでいます。私一人のために他の生徒のための貴重な授業時間を充当していただくのは心苦しいです』

授業の最後の5分は、45分間の授業を要約する時間です。該当ページの内容を簡潔に説明してください。スラスラと説明できれば理解が深い証拠です。理解できていない場合は、ページに印を付けて後から見直せるようにしておきましょう。

同時に、該当ページ全体を要約する作業自体を1つの問題と捉えた時に、紫・青・赤のどの問題に色分けされるか判断してください。できると思ってできたら青、できると思ってできなかったら紫、できないと思ってできなかったら赤、できないと思ってできたら灰色です。もし紫だった場合はページに印を付けます。人によっては青と赤の印を付けたほうが後から便利な人もいるかもしれません。

授業中に絶対にやってはいけないことが2つあります。

- 先生の言っていることを一言も聞き漏らすことなく集中して聞こうとする

- 黒板に書いてあることをノートに書き写したり暗記したりして記憶しようとする

私の友人には「授業中にノートを取らないなんて怖くて無理!あとで絶対困る!」という人もいました。でもこれは勘違いでした。詳しく話を聞いてみると「授業中に理解することを諦めている」だけでした。50分の授業を50分で理解することは絶対にできないという前提で、「あとで理解の参考にするためにノートにヒントを書いておく」ことが目的でした。

高校の授業は1日に6コマあります。300分です。この300分を「ノートに字を書く時間」に充ててしまうのは暴挙です。しかも自宅で300分の授業を思い出しながらノートを見るはずなのに、肝心の授業は「ノートに字を書いていた」ので覚えていません。あまりにも無謀です。このやり方で学習が進むのは小学校まででしょう。理解しなければいけないページが溜まる一方で消化が進まないので、テストの前日に一夜漬けをすることになります。愚かです。

授業中に教科書に対して行うことは「ここは分かった!」と印を付け、「ここは分からん!」と印をつけることです。分からない場所の基礎がどのページにあり、基礎を理解しているか確認し、分からんマークの理由が「基礎がないから」なのか「新しい概念が理解できていないから」を分類します。これが授業を受ける300分に毎日やるべきことです。

ノートには理解した(あるいは理解できなかった)内容の感想文を書きましょう。あとで大いに役立ちます。ただし最後の5分で書きます。

その2

もしかしたら、学習が遅れているあなたは毎日の授業で2学年前の教科書を読むことになるかもしれません。でも心配しないでください。3ヶ月もすれば授業を追い越して教科書を読みすすめることになります。

3ヶ月は300時間の授業に相当します。

毎月4週×毎週5日×毎日6コマ×50分授業=6000分=100時間

問題を作成する能力は驚くほど速いスピードで成長します。暗記して忘れてまた暗記するような作業と違い、ただ上手になっていくだけの能力です。最初はウンウン唸りながら作っていた問題が、教科書を見た瞬間に頭に浮かぶようになります。作った問題が解けなくても構いません。それは赤の問題です。大きな武器です。

学習系統図を持っていれば、赤の問題は高い確率で青の問題に変えられます。問題を作る能力は、解けない人が何を知らず・何を理解していないかも見抜く能力だからです。

すると、得意な教科と不得意な教科が明確になってきます。暗記が多い英語や社会のほうが「ただ暗記をするだけだからラク」という人もいるしその逆の人もいます。すると「授業が遅すぎてもっと先に進んでしまった教科」と「理解が授業に追いつかず自習を続ける教科」に分かれていきます。

授業を追い越した教科は「授業中に居眠り」できるようになりました。でもまだ一部です。すべての教科で居眠りするのが目標です。

ここで勇気を持って行うのが、「自習が先行した教科の授業中に別の教科の教科書を読む」ことです。先生からすると反抗的な態度に見えます。でも実際に反抗しているのでオーケー(?)です。人間関係を保つためにブックカバーを使うことをおすすめします。これは「遅れている教科は最大で数倍の時間をつぎ込める」ことを意味します。得意科目を作ることは、最大の不得意科目対策です。

そして定期テストがやってくる

前日までの準備

テストの前日は特別に頑張らなければなりません。

学校が早く終わることが多いですから、普段よりたくさん遊んで美味しいものを食べてしっかり寝ましょう。できるだけストレスを避け、勉強やら学習やらは絶対にせず、普段は難しい万全の健康状態でテストに臨みます。全く言い訳のできない状況でテストを受けることが大事です。

テストの結果はあなたの持つ真の能力が発揮されます。解ける問題は確実に解き、解けない問題は徹底的に解けません。紫の問題と灰色の問題は限りなくゼロになります。

~定期テストの見直し~

テストの結果はあなたにとって財宝・秘宝です。テスト前にしっかり遊んだのですから、テスト結果をもらった日の夜ぐらいは床に寝転がってドリンクを飲みながらスマホゲーの体力回復の合間に解答用紙を読みましょう。

まず、慎重かつ精密に紫の問題を探しましょう。誤答した回答の中から「これ今ならちゃんと解けるゥ~」と特定しましょう。

次に赤の問題です。誤答した回答の中で「やっぱ今でも無理ィ~」と特定しましょう。

青の問題はちょっと難しいです。もう一度解いて「これは何度でも確実に解けるゥ~」と特定しましょう。

灰色の問題も同様ですが、ちょっと面倒です。残酷ですが、たまたま正答しただけという現実を受け止めましょう。

色の特定は難しい作業ですが、少しずつ慣れていきましょう。慣れると数分で色分けが終了します。この能力も上手くなるだけで衰えることはありません。

色別攻略

赤の問題は無視します。無視しますが何を理解していないので赤になったのかは把握しておきましょう。教科書の「ここが分からん!」のページに印を付けましょう。日々の学習で自動的に青の問題になります。教科書をマスターしてしまえば、すべての問題が青の問題と紫の問題だけになります。勝手に消えるのを待つほうが簡単です。

学習においては無視するのですが、もしテストに赤の問題が登場したらすばやく「これは赤の問題だ!絶対解けない!ハイ!次!」と判断するまで数秒で終わらせなければなりません。この訓練は常にしておきましょう。諦めることは、意外に心理的に負担があるので早めに慣れましょう。

紫の問題は慎重かつ精密に分析しましょう。まず問題を解くために必要な知識と解法が初めて教科書に登場した場所を探します。そのページを理解するために前提となる基礎知識がある場合は、その場所も探して確認します。

確認したページを読んで問題作成と回答を行ってみて、完璧に回答できるかできないかを確認します。

ここで「回答できた」のであればミスで誤答しています。「回答できない」のであれば教科書の該当ページの理解が足りませんし、色が紫ではなく赤でした。後ほど問題作成と回答を反復練習しましょう。

ミスで誤答したことが分かったら、もう教科書の範囲を超えています。教科書は閉じましょう。回答したときの自分の気持や周囲の環境を思い出し、ミスの原因を探します。自分の内面と向き合う時間です。認めたくない醜い部分や誇らしい特質を発見し、受け入れましょう。受け入れてしまえば恐怖や不安はなくなっていきます。時間に追われると弱い、不得意のイメージが失敗を予感させて自信をなくす、なぜだか分からないがパニックになる、など人それぞれの理由があるはずです。

でも理由が分かってしまえば対策が可能です。

時間に追われると焦ってしまうなら、実際に時間を測って問題を解いてみましょう。意外に間に合います。むしろ焦っているから時間がかかっているだけです。「早く早く!」と念じる時間がロスなのです。

不得意のイメージがあって自信がなくなるのは「不得意だけど高得点が欲しい!」という傲慢です。不得意なのだから誤答してもよろしい。何回でも自分で不定期テストを開催して何回でも誤答すればよろしい。誤答は実は特異能力です。試しに「1+1=2の誤答」を100種類作ってみてください。不得意は独自の間違え方を創造する個性です。あなた独自の誤答の特徴を把握しましょう。

なぜだかパニックになるなら、どんどんパニックになればよろしい。数式が出てくると、下線部が出てくると、中東の歴史が出てくるとパニックになる、いろいろあるでしょう。パニックになったら回答しなければセーフ。飛ばして次の問題をやりましょう。そしてすぐ戻ってきて再びパニックになりましょう。そしてまた飛ばして次の次の問題をやってすぐ戻ってきて再びパニックになりましょう。つまりテストの開始時にパニック問題を探し出してまずパニックになって飛ばしましょう。これでテスト中に5回ぐらいパニックになれます。解き方がわかっていて5回パニックになれば誤答の可能性が下がると思います。

対策をしてもやはりミスしてしまったら、ミスの原因が複合しています。これは強敵です。少なくとも原因までは調査して、対策を諦めることも必要です。できるだけ短時間で諦めて他の問題に取り掛かりましょう。

青の問題は証拠を探しましょう。解けそうだなと思ったらやっぱり解けたという証拠を探しましょう。そのためには、何を見て解法を確定させたのかを言語化すると良いです。自分自身に言葉で説明しましょう。

そしてもう一つ。ミスが発生する紫の問題にならない原因を探しましょう。これが意外に難解な課題です。できない理由は探せば落ちていますが、できる理由は自己の内面だからです。もしかしたら紫の問題になっていたかも?と疑ってみるとわかりやすくなると思います。

できる・できないを判定する能力と問題を作る能力について

できる・できないを判定する能力

目の前の問題を自分の知識で解けるか解けないかを判断する能力です。

例えば、問題に出てくる問いかけに対して

- Englishという英単語の意味を知っているか

が何と何が等しい物理法則なのか

- 直方体の体積を求めるために必要な数値は何と何か

- 島根県と鳥取県はどちらが右側(東側)にあるか

- "まじ"が打ち消し推量の助動詞だと知っているか

この知っているか・知らないかを高速かつ正確に判定する能力は、長い時間をかけて訓練する必要があります。そして一度身につくと衰えることはありません。だからできるだけ早く訓練を始める必要があります。

問題を作る能力

教科書を読んで問題を作ることができるようになりましょう。教科書のすべてのページで問題を作れるようになることが大事です。そのために必要なことは、最初の学年の最初のページから順番に問題を作ることです。当たり前過ぎますが、非常に重要なことです。高校1年生が困っているなら、中学校の教科書を読みましょう。それは恥ずかしいことではなく、むしろ誇るべきことです。

教科書に載っている内容は文部科学省が決めていて、順番に読むことで理解しやすくなるように配慮されています。小学生がいきなり高等学校の教科書を読んでも理解できないのはこのためです。逆に、小学生でも順番に教科書を読んでいけば、大学の教科書でも理解することができます。

教科書の新たな1ページから問題を作るには、2つのことが大事です。

- いままで学んだことの何を使っているか

- 新しく登場した概念や用語は何か

具体的に例を示しましょう。

教科書に初めて微分が登場する例

微分の章が始まると、教科書には

などと書いてあります。なんだか右肩に乗っている数字をひとつ減らして前に持ってくるように見えます。しかしそれは理解したとは言えません。なぜなら の時や、

の時にはそうならないからです。

よく考えてみれば当たり前のことです。数字をひとつ減らして書いてある場所を移動する程度のことを「高等学校で教えるはずがない」のです。微分を学習する直前までのすべてのことを理解していないと、微分を理解することができないと文部科学省が判断したので、教科書のこのページに微分が登場しているのです。

微分は、非常に近い2つの引数の値で得る関数の値の差の比の極限のことです。

この数式ひとつで表せることを、数学の教師は「いままで習ったことを使って」説明してくれる大変ありがたい存在です。

ここで使う過去の学習内容を2つ示します。

ゼロではないがゼロに漸近させることで極限はゼロになるという概念。

主にこの2つを使って式を変形することで前述の定義式が定義そのものを表していることが説明できます。

近い値の引数2つで関数の値を得て比を求める定義式を書く

多項式の累乗の展開を行う

分母を計算して簡単にする

の項を打ち消す

分母ので約分する

を含む項の極限はゼロなので消す

を含まない項の極限はそのままでよいので外す

ここまでが「いままで学んだことでできること」です。

実は、微分の章の冒頭で登場する新しいことは「この数式の操作に微分という名前をつける」だけなのです。まだ利用法も便利さも示してくれません。だから授業を聞いても面白くないのです。

このあと、幾何的な意味で「曲線の接線の傾きと関数を微分した値が同じである」とか「関数の増減が変化する時に微分した値が0になる」などを学んでいきます。

このページは名付けしかしていないのですから、問題を作るとすれば、

微分とは関数についての何なのか日本語で説明しなさい

が妥当でしょう。

おそらく、通常の学校であればこのことを説明するのに50分を使うはずです。たったひとつの「この操作に微分という名前をつけます」というだけのことで、です。先生が黒板に書く多項式やら極限やらの数式は「ほら、いままでやったことの組み合わせでしかないでしょ?」という説明に過ぎません。理解している人であれば無駄な説明です。

学校の授業は主に「以前やったよね?これとこれだよ」という説明にほとんどの時間を使います。そのおかげでちょっと理解が遅れた人も追いつけるようにできています。ほとんどの時間は遅れた人の救済のためにあるのです。

Youtubeで「微分とは何か」を80分で解説している動画を見つけました。素晴らしい解説です。でも、本当にただ「微分とは何か」を説明するだけです。

中学数学からはじめる微分積分 "予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」"より引用

2つの能力をもっと伸ばすために模擬試験(模試)を受けよう

模擬試験(模試)はいろんな予備校が実施していますので、たくさん受験しましょう。とにかく問題が良質です。問題を作るプロがどうやって問題を作っているのかを分析しましょう。こうやって問題を作るのか!という発見がたくさんあります。しかも解答が美しい。誰がどうやってもそうなるように、英語も歴史も解法へのルートが設定されています。もちろん試験結果の色分けも忘れずにやりましょう。定期テストより出題範囲が広いので、新たな発見があります。

各大学の過去問題集も同じ意味で良質です。横浜国立大学の数学は確率の問題で4桁の分数が解答になるとか不思議な特徴も知ることができます。しかも最後に3で約分する。控えめに言ってクソ。

メンタルトレーニングについて

大学入試などの本番の試験で、本来の力が出せずに終わることがあります。そのためのメンタルトレーニングについて紹介します。2種類あります。

1つ目は、我慢です。辛くても苦しくても、我慢。長距離旅行して初めて入る大学の構内のひんやりとした感覚。ライバルたちの緊張感。静寂。ざわつき。筆記音のノイズ。それらすべてを「我慢」します。そのために定期テストよりガチの模試を何度も受けます。できるだけ本番に近いストレスを受けて慣れておく方法です。滝行もそのひとつ。私の嫌いな修行タイプのメンタルトレーニングです。結局は本番のストレスが一番大きいからね……。

2つ目は、受容です。解ける問題なのに間違えちゃうかも!はい、間違えます。暗記したのに思い出せないかも!はい、ど忘れします。解けない問題に時間を割いちゃうかも!はい、割きます。緊張してお腹が痛くなっちゃうかも!はい、痛くなります。でもそれって「日常」ですよね。試験当日だけ能力が低くなることはありません。自分の能力を正確に把握していれば、発揮するのは簡単なことです。できる・できない判定の力はメンタルトレーニングでもあります。

能力を得たあなたがやるべきこと

さて、ここまでのことを実践するとどうなるかというと、授業が不要になります。教科書を自分で読んで自分で問題を作り、自分で問題を解いて理解度を確認し、誤答の分類からミスの発生原因を探りミスの対策を練ります。むしろ教科ひとつを教えるだけの教師よりよっぽど有能な教師になれます。

高校生活は3年間ありますから、授業の総時間は3000時間はあるでしょう。3000時間も「教科書から問題を作るゲーム」を遊ぶのは狂気の沙汰です。半分どころか数十時間あればクリアです。それ以降の授業中にやることはありません。参考書や問題集を見ても「その程度の問題かよ?!」と煽る余裕が出てきます。あとはただ「知っているか知らないか」だけです。

待望の居眠り生活の到来です。教科書をただ読むだけで「何を記憶できていればよいのか」「必要な解法は何か」を見つける能力が備わっています。高得点を取って競争率の高い大学に合格したいなら、どれだけ記憶の精度が高ければよいか実感できるようになります。

なんとなく教科書を眺めるだけで、しかもたった数分で、その日の授業は終了します。先生に「ここを答えろ!」と言われてもスラスラ答えられます。なにしろ雑務に追われる先生がとりあえず作った問題など、あなたにとって「ただ教科書からコピペしただけ」に見えるからです。居眠りし放題というよりも、居眠りぐらいしかやることがありません。

ここから先は学習する目的が必要です。限られた残り時間の中でどこまで知識と解法とミス対策の精度をあげられるかは、目指す目標によって日々の活動が変わってきます。

私の目標はこれでした。

『200万円のダライアスが欲しい!』

母「はいはい、早稲田に合格したらね……」

『マジで!』

母「合格したら、ね?」

(さっき調べたら1986年当時で148万円でした。盛りすぎた)

まぁ、スーパーファミコンになったわけですが……。100分の1になりました。

お父さんとお母さんたちへ

この記事を読んでいる人の中には親の立場の人もいると思います。私の子供心に残っている大切な印象について記しておきます。

問題を作る能力を高速にレベルアップするには、問題を出し合うライバルが必要です。良き友人に巡り会えるような環境を作ってあげましょう。10位と11位で競い合った渡辺健太郎くんはまだ元気だろうか。

「勉強しなさい!」は絶対に言ってはいけません。「こいつ勉強のこと何にも分かってねーな……」と見抜かれてしまいます。「パパどっか遊びに連れてって」とか「ママごはんまだー」と同レベルの発言です。「土曜日にスカイツリーの展望台に行ったあとレストラン634のキッズプレートが食べたい!」とか「豚肉が入ったカレーライスとレタス・トマト・ゆで卵のサラダが食べたい!」ぐらいの具体性を持って、勉強する命令を出すべきです。子供は意外に大人です。

お子さんが何かの際に「わかんない!」と言った時は時間をかけて話してみてください。もしかしたら「できる・できない判定」の天性の素質があるかもしれません。分からないことを分からないと言い切れるのは高度な能力です。

同じ理由で「なぞなぞ勝負」を挑んできたら読解力を使う勝負に持ち込んでください。ニュースやアニメでもよいし、今日の出来事でも良いです。同じ題材から出題すると平等感があって、読解力の差で負けていることに気づかないまま訓練になります。

教育系Youtuberというジャンルがあります。研究しましょう。これはガチ。

教科書は字がいっぱいの本です。だから、日本語を読む能力が高くないと「居眠り法」は始めることができません。この記事が「中学生以降」になっているのはそのためです。小学生の内に「読む日本語で訓練しておく必要がある」のです。

お子さんに字がいっぱい書いてある面白い本をたくさん読ませてください。絶対に面白い本でなければなりません。私が読んだ面白すぎる本を紹介します。

漫画は吹き出しの文章が多いものがおすすめです。劇画推し。

小説は短いものやいつも同じパターンだと読みやすいです。

絵本はダメです。あれはダメ。情操教育には最適ですが日本語の読解力は身につきません。例えば、かちかち山。まず最初に窃盗と器物破損の末に快楽殺人事件。そこに代理殺人の請負。 偽装友人になり起業詐欺からの火傷虐待および毒塗布。そして欠陥船による溺死幇助と同時に裏切りの吐露。しかも完了報告なし。なにこのドロドロ。おすすめしない。

終わりに

この方法は、東大に合格できません。ミスを減らす方法ではありますが、ミスをゼロにする方法ではないからです。東大を目指す人達はもう2つか3つ上の思想で努力しています。

この方法は社会に存在するさまざまな「答えのない問題」には使えません。株取引とか対戦格闘ゲームとか。でもそれがまた面白い。

おわり。